聡明式学習サイクルlearning method

「わかる」を「できる」に変える聡明式学習サイクルで確かな学力を使いこなす術まで

レディネス(学習準備)聡話

20年以上にわたり蓄積された経験やデータを聡話として生徒たちに伝えます。モチベーションアップにつながる聡明舎の真骨頂です。

インプット知る

ベテラン講師によるライブ講義やオリジナル動画で学び、確かな知識を身につけます。ひとりひとりの特性や進度に合わせて的確に指導します。

アウトプットわかる

本問題を用い、身につけた知識を言語化したり他人に伝えることで「わかる」を実現します。仲間との協働学習も用い、効率的に様々な能力も同時に獲得します。

実践演習できる

実際の問題や応用問題を用いて、確かな学力を使いこなすまで徹底的に実践します。この段階の協働学習では、生徒がまさに先生となって教え合います。

復習・確認振り返る

振り返りシートの完成。宿題や小テストの結果のみならず、授業の取り組み方やその準備も含めて客観視します。大きな目標に向かっての現在地を確認します。

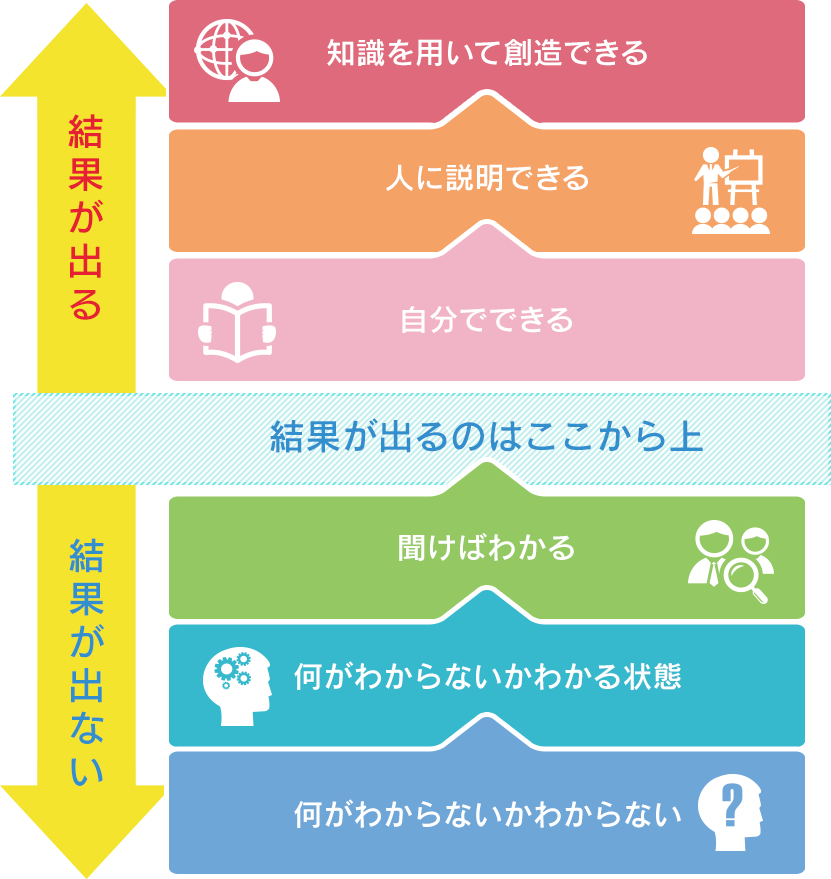

「わかる」と「できる」は違う

「わかる」というレベルまで生徒を引き上げるためには、生徒が陥りやすいポイントを押さえた的確な指導と集中力が上がる環境が必要です。しかし、たとえ「わかる」レベルまで達しても、まだ高い結果は出せません。

高い結果を出すには「自分でできる」レベルまで達することが必要です。

例えば、ある数学の問題のわかりやすい解説を聞いて「わかった」としても、白紙に一から再現できるでしょうか?これが「できる」というレベルです。

そのため、結果を出すには、「わかる」レベルで終わらせるのではなく、「自分でできる」レベルまで高めていく指導が必要です。

「わかる」講義

結果を出すためには前述の通り「自分でできる」ようになる必要があります。そのためにはまずは、前段階である「わかる」になることが必要不可欠です。

聡明舎では、創立以来20年かけて培ってきた的確な指導や集中力アップといった伝わる授業の技術、そしてその技術を維持・向上させるための日々の研修により圧倒的に「わかる授業」を実現しています。

「わかる」で終わらせない聡明舎の協働学習

そして、圧倒的に「わかる」授業で、「わかる」レベルまで生徒を引き上げる、で終わらないのが聡明舎の授業です。「わかる」レベルから「できる」レベルへ到達するため生徒の主体性を促進する授業が、業界初の試みである聡明舎の協働学習です。

協働学習では「仲間と力を合わせて、課題を解決する」ことを目指します。具体的には、やり方がわからないときに、講師だけでなく、周りの仲間にもやり方を聞くことができる授業です。

分かる生徒は、相手に分かりやすく説明を試みることにより知識が整理・分類され、より深い理解につなげることができます。分からない生徒は、自ら「分からない」と発信し、自ら説明を求めることで、主体的に、自分の中で理解できているところと理解できていないところを区別し、理解度を増していくことができます。

誤解を恐れず言えば、力を合わせた結果、議題の解決に到達することができなくても時間や労力が無駄になることはありません。できるようになるための最短ルートは、自ら主体的にできるようになりたいと思うことなのです。

議題の解決に到達できた時はもちろん、そうでない時も(時には到達できた時以上に)、生徒の中にできるようになりたいという気持ちが高まります。そして、協働学習で学びあった後、圧倒的に「わかる」授業でまとめるときに、最初以上に主体的に臨めるので「できる」レベルまで到達することが可能となるのです。

最後に、宿題や小テストで確認

「できる」ようになったが自己評価で終わってはいけません。

聡明舎では、本当に「できる」レベルまで到達したかどうかを客観的に把握するため、宿題や小テストを実施します。「できるようになった」つもりの生徒はツメが甘いわけですが、これは言い換えると、「できる」レベルまでほんのあと一歩のところにいる場合が多いのです。そのまま、放置してしまうと、徐々にレベルが下がり、果ては「わからない」レベルに戻ってしまいます。

それを未然に防ぐため、聡明舎の指導は最後まで抜かりません。

聡明式協働学習で様々な能力が身に付きます

- 判断力と行動力

- 論理的思考力

- より深い理解

- 上手に人に頼る能力

- コミュニケーション能力

結果を伴う確かな学力を身に付けるための協働学習ですが、その過程で身に付く力は、純粋な学力にとどまりません。

意欲が開放される経験、論理的思考力、より深い理解、上手に人に頼る能力、コミュニケーション能力等、社会に出てから不可欠とされる様々な能力も身に付きます。

IoTやAI技術、急速なグローバル化等の言葉で表現される社会の大きな変化を受けて、社会で求められる力が変わりました。端的に言うと、これまでの知識に偏った学力では、通用しなくなってきております。求められる力が変われば、学校教育も、学力の測り方(要は試験の内容)も変わります。事実、教育界も、これまでの知識を重視して評価する傾向から、思考力・判断力・表現力・主体性・多様性・協働性といった社会的な力を重視・評価する方向に向けて改革が進んでおります。(※→詳細は「文部科学省推進 教育改革2020への取り組み」へ)

確かな学力を身に付けるための最短の方法である聡明舎の協働学習が、同時に、社会に出てから不可欠とされる能力の獲得につながっていることは、不思議ではありません。社会で求められる力を育む機会が小中校の教育であり、その力を測るのが試験だからです。

生徒の声

昔通っていた塾のようにどこか暗くて無機質な空間ではなく、明るく、ここなら前向きに勉強できるかもしれないと感じたからです。

他の塾とは違い、仲間ができてはげまし合いながら勉強ができる塾です。

寝れない塾。楽しくて、気がついたら授業がおわっている、そんな塾です。

活気に満ちていて、授業がとても楽しく、学習環境がしっかりと整っている。そして通いたくなるような塾です。

聡明舎の生徒対面式の授業がいい!

熱い塾!

仲の良い友達が多く聡明舎に入っているし、とても活気のある塾で、塾に通うのが楽しいと思ったから聡明舎でやると決めました。あと、先生方の教え方や授業のおかげで自分自身のモチベーションがより良くなると思ったからです。